2024年3月17日(日曜日)

帰宅して駐車場から家までの1〜2分の道すがら、沈丁花の甘い香りが漂い、春の訪れを実感しました。

先日、母校佐野高校の同窓会誌「旭城」に一文を掲載しましたので、全くパーソナルな話で恐縮ですが、その文章に少し注釈を加えて引用させていただきます。

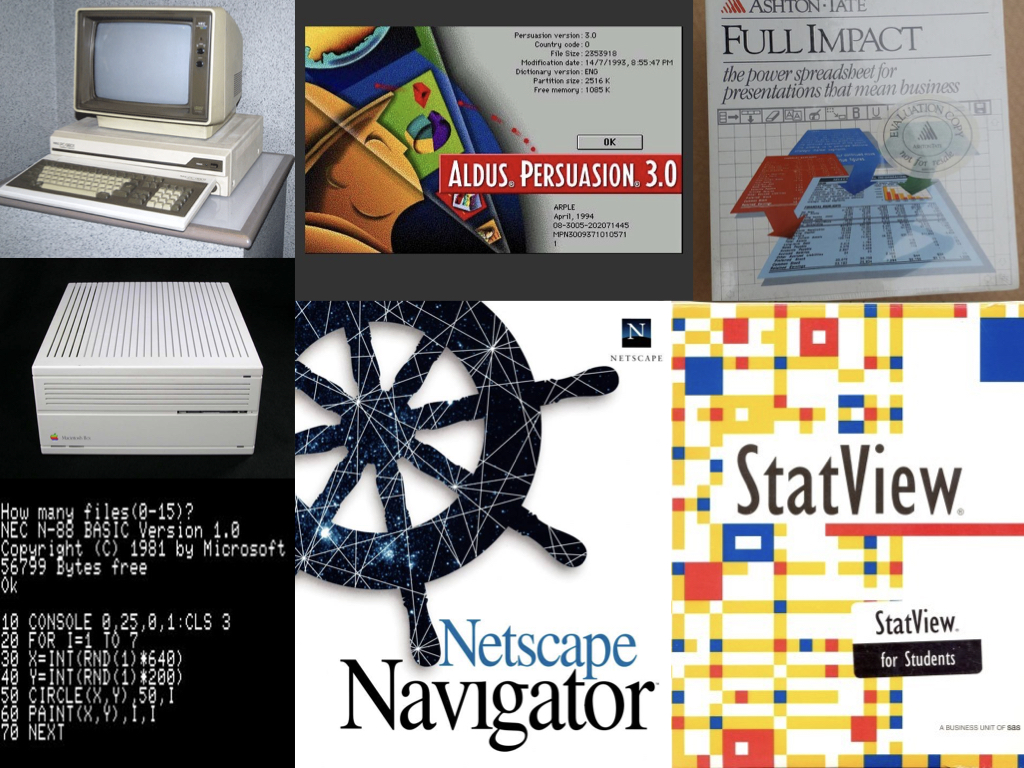

1982年、PCが世に出始めた頃、NECのPC9801を購入しました。雑誌に掲載された(データベースとかゲームとかの)プログラムを入力して楽しんでいました。当時は外部記憶装置はテープレコーダでした。

1984年、大学で実験をするようになり、PCでデータ解析をしました。プログラムはBasicで書いた自作です。しかし、1986年頃、MacintoshのGUI(注 graphical user interface:現在私たちが使っているマウスをクリックしてコンピュータとやり取りをする方法、一方、それまでのPC9801などは1行1行命令文、選択肢をキーボードから文字で入力していくcharacter use interface CUIでした)、フォントや描画の格段の美しさに圧倒され、Macintosh IIcxがメインマシンになり以後ずっとMacを使っています。当時使っていたソフトウェアはデータの収集はIgor、データ解析はAshton-Tate社のFullImpactのマクロを使って、統計処理はStatView、プレゼンテーションはAldus Persuasionというラインナップでした。いずれも素晴らしいソフトウェアでしたが、出来の悪いMicrosoftのソフトにシェアを奪われ、また、会社自体がM&Aで他者に吸収されソフトウエアのアップデートが停止したりでほぼ消滅してしまいました。

時代は、インターネット時代に。初めはCUIつまりテキストベースでしたが、1994年にはGUIのNetscape Navigatorが出現、現在のブラウザの基本形ができました。しかし、Microsoft ExplorerのOSとの抱き合わせ販売などによりシェアを奪われ、1998年に終了、その系譜は現在のFirefoxへと繋がっています。

インターネットにより文献検索が大きく変わりました。それまでは数十巻にもなる文献のリストIndex Medicusを使った検索で、学生時代にはIndex Medicusを使って目的の文献を探す課題などが授業で行われましたが、インターネット時代になってからはMedline、そして現在も続くPubMedでオンライン検索となり、文献検索にかかる時間は2桁から3桁短縮されました。

また、2005年にYouTubeが出現、当初100本だった動画は現在1兆1千万本まで増加、質的にも格段に向上しました。医学を含む科学、文学、歴史、経済、政治など、さまざまな分野のその道の第一人者から生の声で知識を得ることができます。趣味のクラシック音楽の分野では写真と録音だけで知っていた往年の名演奏家が実際に演奏する姿を見ることができるようになりました。最近、実演のビデオを見られるようになった往年の演奏家として指揮者ではエルネスト・アンセルメ、サー・トマス・ビーチャム、アンドレ・クリュイタンスなどがいて、予想通りの指揮ぶりだったり、予想とは違っていてヘーっと驚いたりとても興味深く見ることができます。

今年はAIの年となりました。以前にもAIの話題を書きましたが、日々、生成AIが出現、アップデートされ、プラグインが次から次へと出現します。文献収集、データ検索、解析、文書やグラフィックスの作成などが簡単にできます。プログラミングでさえ基礎知識がなくともAIに頼めるようになりました。

現在、AIは自身でプログラムを書き、実行するリプロダクションのところまで来ました。自立した意思を持つ寸前まで来ています。人間は何をしていけば良いのか真剣に考えなければなりません。